アタカマの大型ミリメートル/サブミリメーターアレイ(Alma)で行われた観察は、理論モデリングとともに、ネプチューンの軌道を越えて膨大なコレクションであるKuiperベルトを構成する小さな天体オブジェクトが、以前はコンピューターシミュレーションでのみ提案されていた現象によって影響を受けることを示しています。

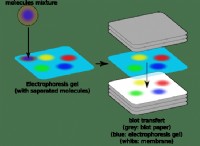

惑星がプロトプラネタリーディスク全体に移動すると、ギャップをクリアし、岩の破片を外側と内側の縁に集中して、ネプチューンを越えた小さな氷の体にギャップを作成します。このギャップは「枯渇したゾーン」として知られており、ギャップを作成するプロセスは以前にコンピューターモデルで見られました。しかし、アルマからの新しい観察結果は、科学者が予測したよりも、私たち自身の太陽系でプロセスがはるかに強く、より一般的である可能性があることを示しています。

東京大学と大阪・サンギョ大学の天文学者が率いる研究は、Nature誌に掲載されています。

「私たちは以前、このメカニズムが機能していると疑っていましたが、アルマの解像度と感度により、これは私たち自身の太陽系での効果の最初の直接的な検出になりました」と東京大学の主著者シンゴ・カメダは言います。

以前の研究では、Kuiperベルトの外側の端が海王星の存在によって急激に制限されていることが示されています。ただし、新しいAlmaの観察結果は、同じプロセスを示していますが、弱いですが、内側のエッジでも発生します。

「これは、約40億年前に大規模な惑星が移動を停止したにもかかわらず、小さな体の分布への影響が今日でも検出可能であることを示しています」と、大阪佐野大学の共著者タカヒロ・スドーは言います。

これらの結果は、観察をカイパーベルトの形成の理論的予測と調和させるのに役立ちます。

研究者は、カイパーベルトで観察された枯渇したゾーンは、惑星移動の特定の理論モデルの予測と一致していることを発見しました。そこでは、ガス円盤が惑星に抗力を発揮し、狭いゾーンに濃縮された固体と相互作用しながら移動します。

「この結果は、狭いゾーンに積み上げられた固体粒子が惑星によって直接散らばっていることを意味し、ディスクガスを介して間接的に影響を受けません。このメカニズムは、太陽系の小さな体の物理的および化学的特性の多様性の1つの原因である可能性があります」