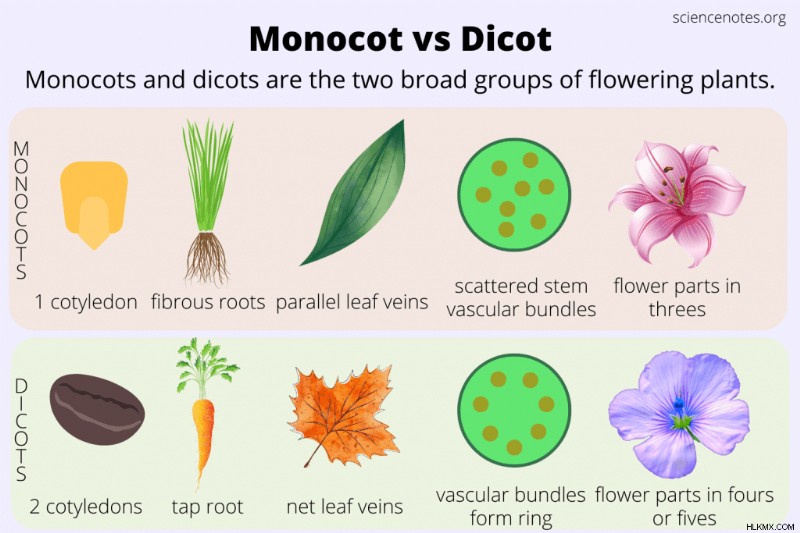

単子葉植物と双子葉植物は、顕花植物または被子植物の 2 つの広いグループです。歴史的に、科学者は植物を単子葉植物または双子葉植物に分類してきました。現代では、分子生物学と遺伝学は双子葉植物が互いにそれほど似ていないことを示しています.それでも、ほとんどの科学者は依然として植物を単子葉植物または双子葉植物のいずれかに分類しています。単子葉植物と双子葉植物の違いと各グループの例を次に示します。

単子葉類

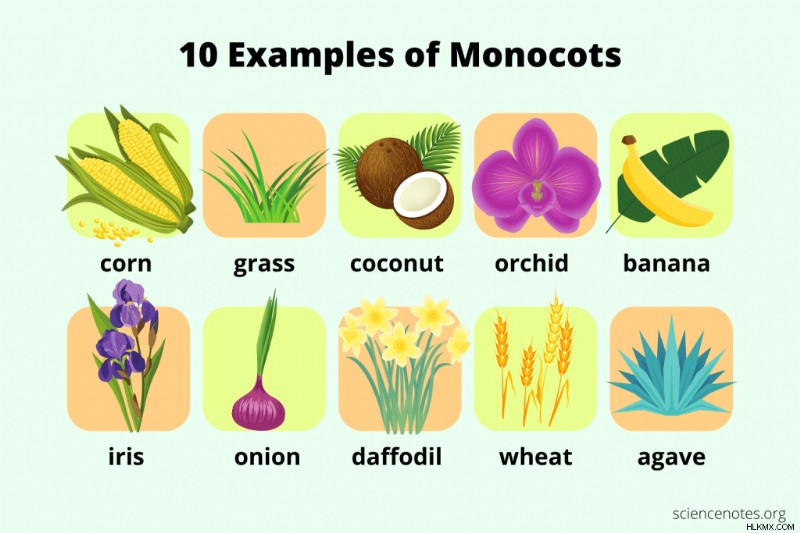

単子葉類 (または 単子葉植物 ) は、1 つの子葉を持つ種子を持つ植物です。種子が発芽すると、胚には 1 つの種子の葉があります。単子葉植物は約 65,000 種あります。単子葉植物の例には、草、穀物、タマネギ、水仙、ココナツ、およびランが含まれます。単子葉の花には 3 つの花びらがあり、それ以外の場合、開花部分は 3 の倍数です。これらの植物には繊維状の(不定)根があります。葉は、葉面の両方に気孔が並んでおり、互いに平行に走る葉脈があります。いくつかの単子葉の葉の上面には、水の損失を制御する水疱状の細胞があります。各花粉粒には、単一の毛穴または溝があります。幹では、木部と師部の維管束が散らばっていますが、根ではリングを形成しています。

双子葉類

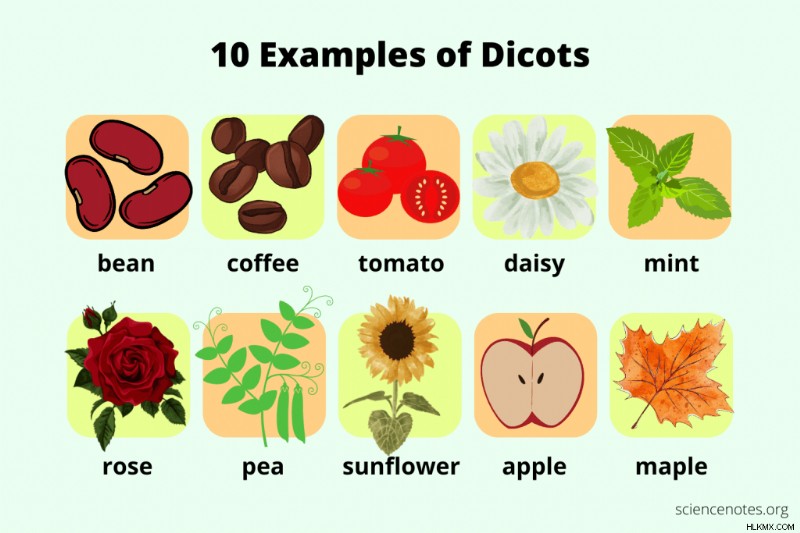

双子葉類 (または 双子葉植物 ) は、2 つの子葉を持つ種子を持っています。植物の胚には 2 つの種子の葉があり、成熟した葉とは外観が異なります。双子葉植物は単子葉植物よりもはるかに豊富です。約25万種の双子葉植物が知られています。双子葉植物の例には、豆、エンドウ豆、ニンジン、リンゴ、バラ、タンポポ、ヒナギク、サボテン、オーク、カエデなどがあります。双子葉植物の開花部分は 4 ~ 5 の倍数です。植物の根は主根であることが多い。葉は多くの場合、片面 (通常は下面) のみに気孔があり、葉脈が分岐しています。各花粉粒には 3 つの毛穴または溝があります。茎では、木部と師部の維管束が輪を形成しています。根では、木部が中央にあり (しばしば「x」の形を形成します)、師部は木部の腕の間にあります。双子葉植物はしばしば二次成長を起こしますが、単子葉植物はそうではありません。

単子葉類と双子葉類 – 違いのまとめ

単子葉植物と双子葉植物の違いの概要は次のとおりです。

| モノコット | 双子葉類 | |

|---|---|---|

| 種 | 1 子葉 | 2 つの子葉 |

| ルート | 繊維 | 直根 |

| リーフ | 静脈は平行です | 静脈は枝分かれしています |

| 根の維管束 (木部と師部) | 輪状の木部と師部 | 木部アーム間の根師部 |

| 幹維管束 (木部と師部) | ステム全体に散らばる | リング状に配置 |

| 葉の気孔 | 上面と下面の気孔 | 気孔はしばしば 1 つの表面 (通常は下) にあります |

| 二次成長 | 不在 | よくある |

| 花粉 | 1 毛穴または溝 | 3 つの毛穴または溝 |

| 花 | 3 の倍数の花びら | 4 または 5 の倍数の花びら |

| 例 | 草、トウモロコシ、穀物、ユリ、タマネギ、ニンジン、ココナッツ、水仙、ラン | 豆、コーヒー、ヒナギク、カエデ、トマト、ミント、サボテン |

参考文献

- 被子植物系統学グループ (2016)。 「顕花植物の目と科の被子植物系統群分類の更新:APG IV」。 リンネ協会の植物ジャーナル . 181 (1):1–20。 doi:10.1111/boj.12385

- ベル、エイドリアン D. (2008) [1991]。 植物の形。顕花植物の形態の図解ガイド .オックスフォード大学出版局。 ISBN 9780881928501.

- ベッシー、チャールズ E. (1915)。 「顕花植物の系統分類学」。 ミズーリ植物園の年代記 . 2 (1/2):109–164。 doi:10.2307/2990030

- クロンキスト、アーサー (1981)。 顕花植物の分類の統合システム .ニューヨーク:コロンビア大学出版局。 ISBN 978-0-231-03880-5。

- Datta、Subhash Chandra (1988)。 体系的な植物学 (第4版)。ニューデリー:New Age Intl. ISBN 81-224-0013-2。