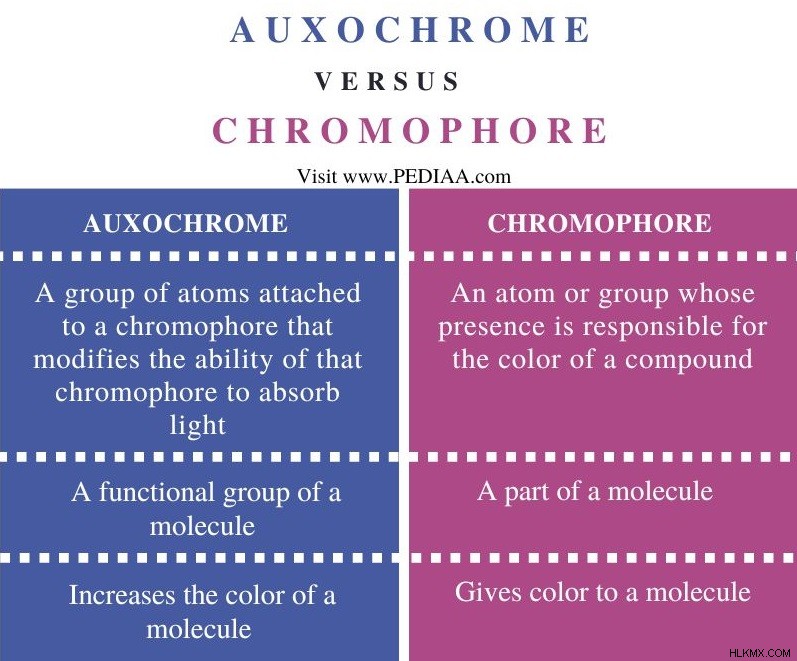

助色団と発色団の主な違い 助色団は発色団のデザインを変える原子の集まりであるのに対し、発色団は可視光を吸収して特定の色を反射する分子の一部です.

助色団と発色団は、分子の色の原因となる分子の 2 つの部分です。一般に、助色団は発色団の色を増加させます。

対象となる主な分野

- 助クロムとは

- 定義、特徴、重要性

- 発色団とは

- 定義、特徴、重要性

- 助色団と発色団の類似点

- 共通機能の概要

- 助色団と発色団の違い

- 主な違いとの比較

主な用語

助色団、発色団

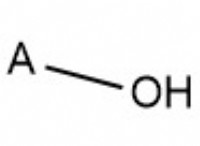

Auxochrome とは

助色団は、特定の分子の発色団に結合した原子のグループです。ただし、発色団が光を吸収する能力を変更します。 Auxochrome はギリシャ語で「色を増す」という意味です。助色団自体は色を生成できませんが、有機化合物中の発色団と一緒に存在すると、色原体の色が強まります。色原体は無色の有機化合物で、化学反応によって有色の有機化合物に変換できます。

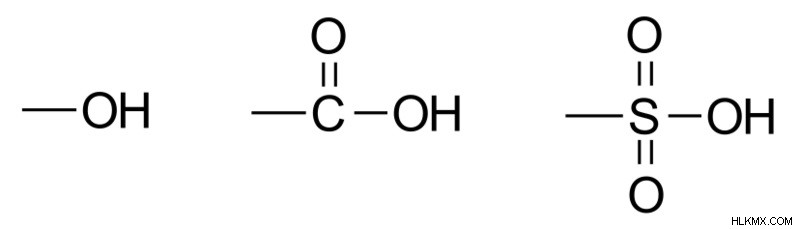

図 1:助色団

さらに、助色団の例には、ヒドロキシル基 (-OH)、アミノ基 (-NH2)、アルデヒド基 (-CHO)、メチルメルカプタン基 ( −SCH3)。したがって、助色団は、孤立電子対を 1 つ以上持つ官能基です。たとえば、ベンゼンは発色団を持たないため色を表示しませんが、ニトロベンゼンは発色団として機能するニトロ基 (-NO2) が存在するため淡黄色です。同様に、p-ヒドロキシニトロベンゼンは濃い黄色を呈し、-OH 基が助色団として機能します。この場合、助色団 (-OH) は発色団 -NO2 と結合します。また、赤色のアゾベンゼンにも同様の挙動が見られますが、p-ヒドロキシアゾベンゼンは暗赤色です.

発色団とは

発色団は、化合物の色の原因となる原子または基です。分子は、可視スペクトルの一部の波長を吸収し、他の波長を反射します。色として見えるのは、分子が反射する波長です。発色団では、2 つの別個の分子軌道間のエネルギー差は、可視スペクトル範囲内に収まります。次に、可視スペクトルが発色団に当たり、電子を基底状態から励起状態に放出します。したがって、光が当たると、発色団は構造を変化させます。

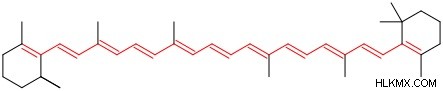

図 2:結合したベータ カロテン

さらに、共役発色団の例には、レチナール (光を検出するために目で使用される)、さまざまな食品着色料、布地染料 (アゾ化合物)、pH 指示薬、リコピン、β-カロテン、アントシアニン。それらは、電子がエネルギーレベル間でジャンプする電子雲のようなシステム用です。金属発色団の他の例には、金属が配位子との配位錯体にあるクロロフィルとヘモグロビンが含まれます。

助色団と発色団の類似点

- 助色団と発色団は、分子の 2 つの部分または官能基です。

- さらに、分子の発色にも関与しています。

Auxochrome と Chromophore の違い

定義

助色団とは、発色団が光を吸収する能力を変更する発色団に結合した原子のグループを指します。一方、発色団とは、その存在が化合物の色の原因となる原子または基を指します。

タイプ

通常、助色団は分子の官能基であり、発色団は分子の一部です。

機能

助色団は分子の色を増加させ、発色団は分子に色を与えます。

結論

簡単に言うと、助色団とは、発色団の色を増加させる分子の官能基のグループです。一方、発色団は、分子に色を与える分子の一部です。通常、発色団に光が当たり、発色団が励起されます。発色団が基底状態になると、色を反射します。したがって、助色団と発色団の主な違いはその機能です。

画像提供:

- Alasjourn 著「Auxochromes001」 – Commons Wikimedia による自作 (CC BY-SA 3.0)

- Rubber Duckによる「ベータカロテン抱合」–コモンズウィキメディア経由の自身の作品(パブリックドメイン)