1。より大きな安定性: 共有結合は、原子間の電子の共有により、一般にイオン結合よりも強いです。この強い結合は、大きな分子の安定性と剛性の向上につながります。

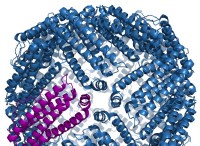

2。方向性の性質: 共有結合には特定の方向と形状があり、正確な分子構造が可能です。この方向性の性質により、タンパク質や核酸などの大きな分子の複雑な機能に不可欠な複雑で明確に定義された3次元構造の形成が可能になります。

3。汎用性の高い相互作用: 共有結合は、非金属や金属を含むさまざまな種類の原子間に形成され、分子組成の柔軟性が高まります。この汎用性により、異なる特性と機能を備えた多様な分子の作成が可能になります。

4。効率的な梱包: 共有分子は、反対に帯電したイオン間に強い静電魅力がないため、多くの場合、イオン分子よりも効率的に梱包できます。この効率的な梱包は、コンパクトで安定した分子構造を形成するために重要です。

5。電気中立性: 共有分子は電気的に中性です。つまり、純電荷を運びません。この中立性は、正と負の電荷のバランスをとる必要性を排除し、大きな分子のアセンブリを簡素化します。

6。より低い反応性: 共有分子は一般にイオン分子よりも反応性が低い。この反応性の低下は、特に生物系で、望ましくない相互作用を防ぎ、大きな分子に安定性を提供します。

要約すると、共有結合は、安定性、方向性特性、汎用性、効率的な梱包、電気中立性、および反応性の低下を提供し、生命とさまざまな技術用途に不可欠な大規模で複雑な分子の構築に有利になります。