原子が電子を獲得または失うと、イオンになります。原子が1つ以上の電子を失うと、陽イオンと呼ばれる正の帯電イオンになります。原子が1つ以上の電子を獲得すると、陰イオンと呼ばれる負に帯電したイオンになります。

2。価電子:

原子の最も外側の電子シェルは価数シェルとして知られており、原子価シェルの電子は価電子と呼ばれます。原子価電子は原子にゆるく結合され、化学反応に関与します。

3。電気陰性度:

電気陰性度とは、原子がそれ自体に電子を引き付ける能力を指します。電気陰性度の高い原子は電子を獲得する傾向がありますが、電気陰性度が低い原子は電子を失う傾向があります。

4。陽イオンの形成:

金属原子のように電気陰性度が低い原子が最も外側の価電子電子を失うと、正に帯電した陽イオンが形成されます。たとえば、ナトリウム(Na)は電気陰性度が低く、1つの価電子を簡単に失い、ナトリウム陽イオン(Na+)を形成できます。

5。アニオンの形成:

一方、非金属原子のように高い電気陰性度のある原子がその原子価シェルに追加の電子を獲得すると、負に帯電した陰イオンが形成されます。たとえば、塩素(Cl)は電気陰性度が高く、電子を受け入れて塩化物陰イオン(CL-)になります。

6。イオン結合:

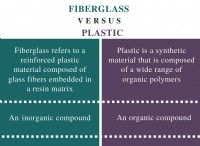

イオン結合は、正のイオンと陰性イオンの間に形成される化学結合です。反対の電荷を持つイオンは互いに引き付けられ、イオン化合物が形成されます。イオン間の静電引力は、イオン結晶格子を一緒に保持します。

7。電気伝導率:

イオン化合物は一般に、イオンが結晶格子内の位置に固定されているため、固体状態で電気を導入しません。ただし、水に溶解したり溶けたりすると、イオン化合物は個々のイオンに解離し、電気の良好な導体になります。

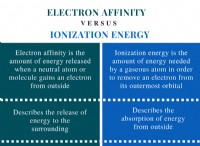

8。イオン化エネルギー:

イオン化エネルギーは、原子から電子を除去するのに必要なエネルギーです。イオン化エネルギーが高いほど、電子は原子に強く縛られ、陽イオンを形成する可能性は低くなります。

9。電子親和性:

電子親和性とは、原子が電子を受け入れるときのエネルギー変化を指します。電子の親和性が高いほど、原子は電子を引き付け、アニオンを形成する可能性が高くなります。

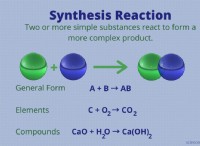

10。化学反応:

原子間の電子の移動を含む化学反応は、イオンの形成につながります。これらの反応は、イオン化、電子移動、または酸化還元(還元酸化)反応として分類できます。