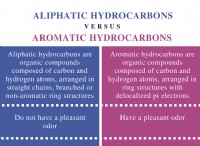

1。化学組成:

- 存在する要素とその配置を含む物質の化学組成は、その反応性に影響します。たとえば、二重結合、電気陰性原子、または反応性金属などの特定の官能基または原子の存在により、物質が他の人と反応しやすくなります。

2。化学構造:

- 物質の分子構造は、その反応性に影響します。結合長、結合角、分子形状などの要因は、分子のさまざまな部分のアクセシビリティと反応性に影響します。たとえば、線形構造は、周期的な構造と比較して特定の原子へのアクセスを容易にすることができます。

3。極性:

- 極性とは、分子内の電荷の分布を指します。極性分子は、電気陰性度の違いにより、部分的な正および部分的な負電荷を持っています。極性は、物質と他の極性または非極性分子との相互作用と反応性に影響します。

4。機能グループ:

- 官能基は、特徴的な化学的特性を付与する分子内の原子の特定のグループです。ヒドロキシル(-OH)、カルボキシル(-COOH)、またはアミノ(-NH2)グループなどの官能基の存在は、物質が受ける反応の種類を決定できます。

5。酸化状態:

- 物質の酸化状態は、その原子の酸化または還元の程度を説明しています。異なる酸化状態を持つ物質は、異なる反応性を示すことができます。たとえば、より高い酸化状態の要素は、より容易に減少する可能性があるため、より反応的になる場合があります。

6。水素結合:

- 水素結合は、電気陰性原子(N、O、Fなど)と別の電気陰性原子に共有結合した水素原子との間の双極子双極子相互作用です。水素結合の存在は、特に水素結合を形成できる極性溶媒または物質を伴う物質の溶解度と反応性に影響します。

7。 PH:

- その酸性度または塩基性を測定する物質のpHは、その反応性に影響します。多くの化学反応は、環境のpHに敏感です。たとえば、生物学的触媒である酵素は、最大のpH範囲を持ち、最大活性を示します。

8。温度:

- 温度は、分子の運動エネルギーとそれらの間の衝突の頻度に影響します。高温は一般に、分子がより速く移動し、活性化エネルギーの障壁を克服するためのエネルギーを増やすため、反応速度を高めます。

9。濃度:

- 物質の濃度はその反応性に影響します。一般に、濃度が高いほど、分子間の衝突の可能性が高くなり、反応速度が増加します。

物質のこれらの特性を理解することは、他の物質と組み合わせると、化学的挙動と反応性に関する洞察を提供します。これらの特性を考慮することにより、化学者は化学物質反応を予測および設計し、新しい材料を開発し、自然界のさまざまな現象を理解することができます。