地下水水文学は成熟した研究分野です。新しいタイプの地下水システムを発見するという考えはありそうにないようです。しかし、マレー川水系の氾濫原では、淡水レンズは、第一印象では直観に反し、淡水地下水の持続性にとって好ましくないように見える条件下で、塩水地下水に浮いています。

この研究では、新しいタイプの淡水地下水システムが、塩水地下水の川に向かう流れと、淡水川に向かって作用する塩水地下水の密度力の両方に対抗する浮力のある淡水レンズの形で発見されました。この発見は、淡水河川に隣接する塩水帯水層で淡水地下水に遭遇した場合、以前に河川近くの淡水の観察に起因していたように、洪水の涵養、河川の状態の喪失、またはその他のフラッシングメカニズムが発生したことを必ずしも示していないことを意味します。体。むしろ、新たに発見された「浮力のある川辺の淡水レンズ」に関連している可能性があります。

背景

世界の地下水のほとんどは塩水です。塩分を含んだ地下水は、海水の侵入、地下ミネラルの溶解、浸透した降雨の蒸発濃縮、および人間の活動 (農業、鉱業など) など、さまざまな供給源に由来する可能性があります。塩分を含んだ地下水は、半乾燥および乾燥環境の浅い帯水層で一般的であり、強い蒸発散により、降雨浸透によって地下に輸送された塩が濃縮される可能性があります。たとえば、マレー盆地 (オーストラリア) では、これにより地下水の塩分濃度が海水の最大 2 倍になっています。

マレー盆地の塩水地下水の多くは、マレー川とそれに隣接する氾濫原に向かって流れています。マレー川はマレー ダーリング盆地の一部であり、オーストラリアで最大かつ最も利用されている河川系であり、下流域の半乾燥気候で発生する広範な生態系の生命線です。川への塩水地下水の流出の管理は、大規模な「塩分遮断スキーム」の形で、重要なエンジニアリング作業の焦点となっています (MDBA, 2010)。このスキームの目的は、河川の塩分濃度を、そうでなければ飲料水の品質、作物、生態系機能に影響を与える閾値以下に維持することです.

洪水の頻度と規模が減少したことで、マレー川の氾濫原の植生が衰退しました (DEH, 2005)。氾濫原の植生と河川の塩水化に影響を与える要因の調査により、塩分が含まれている氾濫原の帯水層に淡水が発見されました (例:Weaver, 2009)。塩分の多いマレー川の氾濫原での淡水の発生は、さまざまな原因が原因であると考えられていましたが、最も一般的な原因は洪水の浸入でしたが、氾濫原の地下水位が一部の場所で河川の水位よりも低く、河川の状態が失われ、広範な淡水レンズが形成されました (例:Cartwright et al., 2010).

「獲得」河川に隣接する (すなわち、地下水位が河川水位を超える) 塩水帯水層の淡水は、これまで、洪水涵養や局所的な堤防貯留などの一時的な影響に起因するとされてきました (例:Weaver, 2009; AWE, 2012)。これは、淡水レンズが河川と帯水層の界面に作用する力に逆らうように見えるためです。つまり、川が塩水を獲得している場合、水力と水密度の力の両方が、つまり、地下水位が高くなり、地下水密度が高くなるため、川に向かって作用します。言い換えれば、川に向かって重い地下水の流れに逆らって、淡水が「上流に移動する」方法がないように見えます.

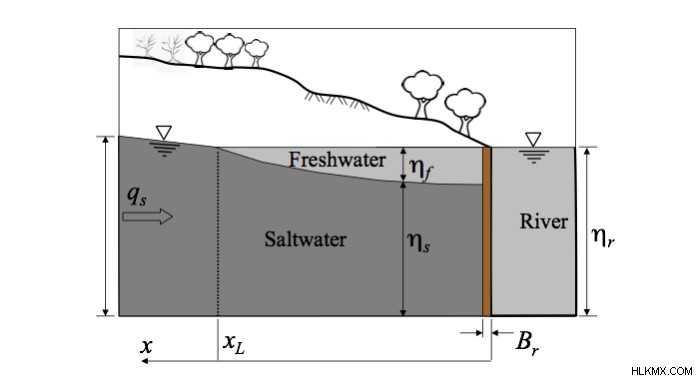

浮力のある河岸淡水レンズの理論と実験室での実証

増加する河川の河岸地帯における浮力のある淡水レンズの発生は、沿岸の帯水層の状況に日常的に適用される淡水-塩水の相互作用の理論を使用して最初に調査されました。図 1 に示されている単純化された概念モデルがテストされました。 Du Commun (1828) の古典的なアプローチ (つまり、いわゆる Ghyben-Herzberg 方程式) は、浮力によって淡水レンズが川に隣接する流れる塩水の上に浮くことができるかどうかを判断するために採用されました。

Werner と Laattoe (2016) は、質量とエネルギーの保存に関する物理法則、および地下水の流れに関するダーシーの法則に基づいて、河岸の淡水レンズが妥当であることを示し、レンズの範囲とその影響を予測するための分析ソリューションを開発しました。川への塩水の排出速度。新しい理論はまた、淡水レンズが氾濫原の帯水層で発生するかどうかを最初に判断するための有用なスクリーニング ツールであることが証明されました。新しい分析ソリューションからのレンズ長の推定値は、川の近くの淡水域を明らかにした以前のマレー川氾濫原の地球物理学的調査とほぼ一致していました。

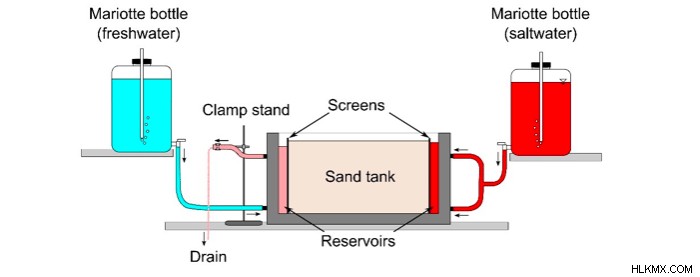

ヴェルナー等。 (2016) は、サンドタンク実験を使用して浮力のある川岸の淡水レンズに関する Werner と Laattoe (2016) の理論を検証しました。セットアップの概略図を図 2 に示します。

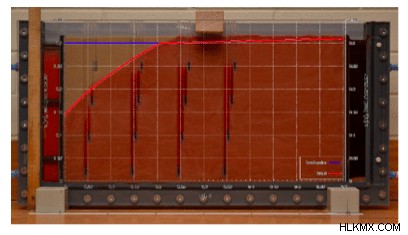

さまざまな貯水池水位を使用して、一連の砂タンク実験を実施しました。図 3 の例に示すように、実験室の条件下で作成された淡水レンズは、Werner と Laattoe (2016) の解析解によって予測されたレンズとほぼ一致していました。は無視できませんでした。

続いて、Werner (2017) は、経験的要因を適用して分散効果を説明できるように、Werner and Laattoe (2016) の分析解を修正しました。

結論と今後の方向性:

Werner と Laattoe (2016) によって発見され、Werner らによって実験室条件下で再現された浮力のある川岸の淡水レンズ。 (2016) 現在知られている地下水流動システムの形態に追加します。これらのレンズの妥当性は、氾濫原での塩分測定に基づく河川と地下水の相互作用の解釈を再考する必要があることを意味します。川の近くの塩水帯水層に新鮮な地下水があるからといって、必ずしも洪水の涵養が起こった、または川が失われつつあることを意味するわけではありません.

今後の作業は、自然条件下でのこれらのシステムの特徴付けに集中する必要があります。これらのレンズの形成メカニズムと脆弱性を決定するためのさらなる研究も保証されています。なぜなら、これらのレンズは、さもなければ塩分の高い条件で淡水を提供することによって河岸の植生を支えている可能性があるからです.

これらの調査結果は、ジャーナル Advances in Water Resources に最近掲載された記事 Correction factor to account to account in Sharp-interface models of terrestrial freshwater lens and active seawater intrusion で説明されています Werner and Laattoe (2016) と Werner et al. (2016)、Water Resources Research に掲載。この作業は、フリンダース大学の Adrian Werner によって行われました。

参考文献:

<オール>