主な違い 原形質体粘菌と細胞性粘菌の違いは、原形質体粘菌または無細胞性粘菌が数千の個々の核を持つ細胞質の袋であるのに対し、細胞性粘菌は単細胞原生生物として人生のほとんどを生きるということです. さらに、原形質粘菌は「スーパーセル」に住んでいますが、細胞性粘菌は化学信号に応答してクラスター化します。さらに、Myxomycophyta は原形質または無細胞性粘菌の例であり、Acrasiomycota は細胞性粘菌の例です。

原形質性粘菌と細胞性粘菌は、古い分類の 2 種類の粘菌です。一般に、粘菌は原生生物と菌類の両方の特徴を持つ生物です。

対象となる主な分野

1. 原形質粘菌とは

– 定義、特徴、重要性

2. 細胞性粘菌とは

– 定義、特徴、重要性

3. プラスモディアル粘菌と細胞性粘菌の類似点

– 共通機能の概要

4. 原形質粘菌と細胞性粘菌の違いは何ですか

– 主な相違点の比較

主な用語

無細胞粘菌、細胞粘菌、プラスモディアル粘菌、プラスモディウム、シュードプラスモディウム、スーパーセル

プラスモディアル粘菌とは

原形質粘菌または無細胞粘菌は、古い分類に基づく 2 種類の粘菌のうちの 1 つです。一般に、これらの粘菌の主な特徴は、「スーパーセル」として知られる大きな多核細胞の存在です。また、この段階は数千の核を持つマラリア原虫型です。たとえば、この段階は、個々の鞭毛細胞の融合によって形成されます。また、原虫型の核は二倍体です。

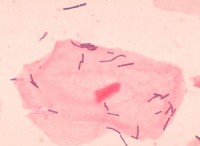

図 1:プラスモディアル粘菌 – Fuligo septica

さらに、原虫粘菌のこの原虫は子実体を生じ、減数分裂を経て一倍体胞子を形成します。重要なことに、これらの胞子は鞭毛のある配偶子を生成し、最終的に融合して二倍体接合子を形成します。その後、受精卵は細胞質の分裂を伴わずに有糸分裂を起こし、大きな単一細胞になります。

細胞性粘菌とは

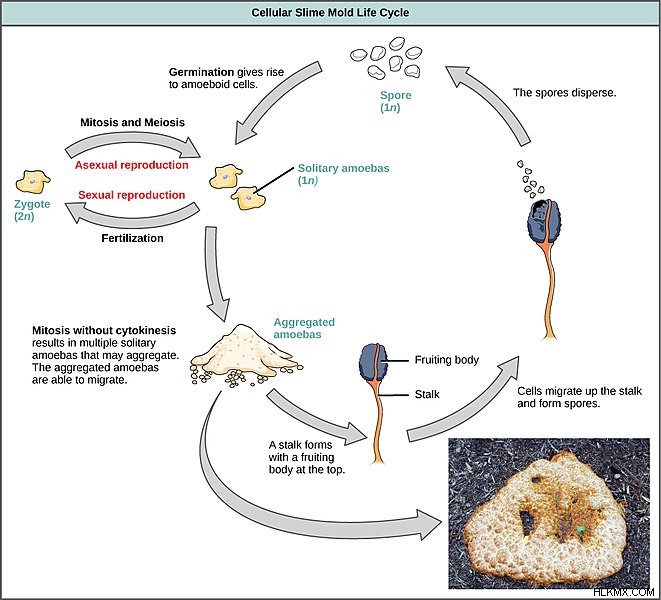

細胞粘菌は、古い分類の 2 番目のタイプの粘菌です。しかし、細胞性粘菌の主な特徴は、生活環のほとんどをアメーバ状の独立した単一細胞として過ごすことです。それでも、化学信号に応答して、これらの個々の細胞が凝集し、群れを形成します。また、この凝集の結果として形成される多細胞ナメクジは、偽原虫として知られています。

図 2:細胞性粘菌のライフ サイクル

また、細胞性粘菌の単核細胞段階は一倍体段階です。しかし、偽プラスモディウムの形成を通じて、無性生殖段階に入ります。また、このシュードプラスモジウムは、胞子が生成される柄のある子実体を形成します。

原形質体と細胞性粘菌の類似点

- 原形質と細胞性粘菌の 2 つです。古い分類に基づく粘菌の種類。

- どちらもプロティスタ王国に属しています。

- 原生生物と菌類の両方の特徴を持っている.

原形質体と細胞性粘菌の違い

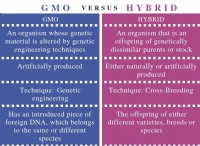

定義

原形質性または無細胞性粘菌とは、壁のない単一の膜に囲まれた 1 つの大きな細胞である粘菌を指し、細胞性粘菌とはその中に存在する粘菌を指します。単核アメーバ様細胞としての栄養形態。

意義

原虫粘菌は、何千もの個々の核を含む細胞質の袋であり、多核原虫形態を形成しますが、細胞性粘菌は生涯のほとんどを単細胞原生生物として生きます。

組織

原形質粘菌は「スーパーセル」に住んでいますが、細胞性粘菌は化学信号に反応して群生します。

体細胞期

原形質粘菌の体相は二倍体ですが、細胞性粘菌の体相は一倍体です。

胞子嚢形成前

原形質粘菌では胞子嚢の形成前に凝集は起こらないが、細胞性粘菌は凝集し、胞子嚢の形成前に偽原形質体を形成する.

胞子嚢

細胞性粘菌の胞子嚢は露出しているのに対し、原形質粘菌の胞子嚢はペリジウムで覆われています。

資本金

Capitalum は原形質粘菌の胞子嚢内に存在しますが、capitalum は細胞性粘菌の胞子嚢内には存在しません。

減数分裂

減数分裂は原形質粘菌の胞子内で起こりますが、減数分裂は細胞性粘菌の胞子内では起こりません。

鞭毛の段階

細胞性粘菌には鞭毛段階がありませんが、細胞性粘菌には鞭毛段階があります。

例

Myxomycophyta は原形質または無細胞粘菌の例であり、Acrasiomycota は細胞性粘菌の例です。

結論

原形質粘菌は一種の粘菌で、大きな細胞質と「スーパーセル」と呼ばれる多くの核を含んでいます。したがって、それらは多核原虫段階に存在します。しかし、細胞性粘菌は 2 番目のタイプの粘菌であり、無核形態で存在し、化学反応に応答してクラスター化します。また、原形質粘菌は二倍体の段階で発生しますが、それらは一倍体の形で存在します。したがって、原形質粘菌と細胞性粘菌の主な違いは、それらの組織です。

参考文献:

1.「PROTISTA TOPICS – 粘菌」 スパークノート 、SparkNotes、こちらから入手できます。

画像提供:

1.「Fuligo septica bl1」シガ著 – Commons Wikimedia 経由の自身の作品(パブリック ドメイン)

2. Commons Wikimedia 経由の CNX OpenStax (CC BY 4.0) による「Figure 23 03 19」