強/弱酸と別の強/弱塩基の間で塩と水を生成する反応は、中和反応と呼ばれます。

酸 + 塩基 → 塩 + 水

たとえば、

HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H2O (l)

反応は熱を放出して、液体状態のH2Oを形成します。したがって、それは発熱反応です。あらゆる反応に関連するエンタルピーは、反応エンタルピーと呼ばれます。したがって、中和のエンタルピーは、酸が塩基と反応して塩と水を形成するときに放出される熱です。 SI 単位は kJ です。

水 (H2O) は、特定の酸塩基反応において一定の副生成物であるため、中和熱は水のすべてのモルに対して決定されます。中和反応で水のすべてのモルを生成するために放出される熱は、中和のモルエンタルピーと呼ばれます。 SI 単位は kJ mol-1

中和エンタルピーの測定

中和熱は、熱量計を使用して実験的に測定できます。

エンタルピーの測定は、次の 2 つの異なる条件で行われます。

- 一定の体積で (この場合、反応のエンタルピーは内部エネルギーの変化に等しい)

反応物は内側の容器の中に入れられ、中和が起こると、解放された熱は周囲の水に吸収されます。したがって、水が温度上昇から得た熱を計算することで、中和のエンタルピーを知ることができます。

熱量計容器と水の熱容量は既知です。システムの総熱容量は

C =C cal + C w.

熱量計と水の温度上昇は同じ ΔT になります。

熱量計によって得られる熱は、総熱容量と温度差の積になります。

Q =C.ΔT

Q =(C cal + C w) ΔT

中和エンタルピー =– Q

- 一定の圧力で

大気圧で中和を行うと、温度計は画像に示すように温度上昇を測定します。

この場合、エンタルピー変化は次のように計算できます:

ΔH =生成物の Σ エンタルピー – 反応物の Σ エンタルピー

中和エンタルピーに影響する要因

中和エンタルピーの値は、特定の反応における反応物の酸と塩基の強度に依存します。

反応物が強酸/強塩基の場合、分子の完全な解離が起こります。しかし、弱酸または弱塩基の場合、放出された熱の一部が分子結合を切断するために利用されます。したがって、エンタルピーの絶対値は、酸と塩基の強さとともに減少します。これを下の表に示します。

異なる酸とアルカリの間の中和熱

| アシッド | アルカリ | 中和熱 |

| HNO3 | NaOH | 57.3 |

| 1/2H2SO4 | NaOH | 57.3 |

| HCI | こう | 57.3 |

| HNO3 | こう | 57.3 |

| HNO3 | 1/2Ca(OH)2 | 57.3 |

| H2S | NaOH | 16.0 |

| HCN | NaOH | 12.0 |

| HCI | NH3 | 51.5 |

| CH3COOH | NaOH | 55.0 |

酸と塩基の解離は、アレニウス、ブレンステッド-ローリー、ルイスの酸と塩基の理論を使用して理解できます。

アレニウスは、酸は水中で解離して水素イオン (H+) を生成する物質であり、塩基は解離して水酸イオン (OH-) を生成する物質であると述べました。ただし、この理論は水溶液に限定されており、水酸基を持たないアンモニア NH3 のような物質の塩基性は考慮されていません。

ただし、この理論は、イオン化が主に水性媒体で発生するイオン化合物の解離を理解するのに役立ちます。たとえば、塩酸 (HCl)、過塩素酸 (HClO4)、臭化水素酸 (HBr)、硝酸 (HNO3)、硫酸 (H2SO4) などの酸は、水溶液中で構成イオンに完全に解離するため、強酸と呼ばれます。中。

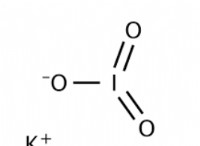

同様に、水酸化カルシウム (Ca (OH)2)、水酸化リチウム (LiOH)、水酸化カリウム (KOH)、水酸化ナトリウム (NaOH) などの強塩基は、水溶液中で完全に解離してヒドロキシルイオンを生成します。

Brönsted-Lowry 理論は、酸と塩基のより包括的な定義を与え、酸は水素または H+ イオンを供与する物質であり、塩基は水素または H+ イオンを受け入れる物質であると述べています。つまり、酸はプロトン供与体であり、塩基はプロトン受容体です。プロトンが 1 つだけ異なる酸塩基のペアは、まとめて共役酸塩基ペアと呼ばれます。ブレンステッド酸が強い場合、その共役塩基は弱くなり、逆もまた同様です。

一方では、HClO4、HCl、HNO3、HBr などの強酸は、ClO4-、Cl-、NO3-、Br- などの弱塩基を持っています。一方、亜硝酸、HNO2、フッ化水素酸、HF、および酢酸、CH3COOH は弱酸であり、非常に優れた陽子受容体である強い共役塩基 NO2-、F-、および H- を持っています。

ルイス理論では、酸を電子受容種と定義し、塩基を電子対、つまり孤立電子対を供与するものと定義しています。例えば。 BF3 が NH3 と反応すると、供与するプロトンがなくても、BF3 は酸として機能します。

BF3 +:NH3 → BF3:NH3

AlCl3、CO3+、Mg2+ などの電子不足種はルイス酸として機能し、電子対を供与できる H2O、NH3、OH- などの種はルイス塩基として機能します。

酸強度に影響する要因

酸解離の程度は、主に強度と極性に依存します。 HA 結合の強度が低下すると、結合を切断するために必要なエネルギーも低下し、その結果、HA はより強い酸になります。 HA がより極性になると、つまり、原子 H と A の間の電気陰性度の差が大きくなると、電荷が明確に分離され、この結合の切断が容易になります。

要素のサイズが大きくなるにつれて、酸強度も増加します。

サイズが大きくなる HF <

A の電気陰性度が増加:CH4

中和のエンタルピーは、反応混合物中の酸と塩基の解離の程度に依存し、さらにその強度に依存します。

アレニウス理論はイオン性化合物の解離を説明し、ブレンステッド-ローリー理論は弱酸と弱塩基の解離を説明します。酸の解離の程度は、その強さと極性によって異なります。酸性度は、原子のサイズと電気陰性度の増加に伴い増加します。結論