1。ラザフォード散乱実験:

- 1911年、アーネスト・ラザフォードは金箔実験を行い、そこでアルファ粒子(ヘリウム核)で金箔の薄いシートを砲撃しました。

- ほとんどのアルファ粒子は、有意なたわみなしにホイルを通過し、原子の体積の大部分が空の空間であることを示しています。

- 少数のアルファ粒子が大きな角度で偏向され、原子の正電荷と質量が非常に小さく、密な核に濃縮されていることを示しています。

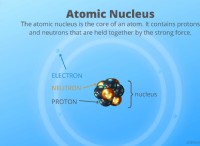

2。原子構造に基づく計算:

- 陽子と中性子を含む原子核は、原子の全体的なサイズに比べて非常に小さいです。

- 核の半径はフェムトメートル(10^-15メートル)のオーダーにありますが、原子の半径は空腹のオーダー(10^-10メートル)にあります。

- したがって、原子体積の大部分は、電子が核の周りを移動する領域である電子雲によって占められています。

3。固体と原子の密度の比較:

- オブジェクトの密度は、単位体積あたりの質量として定義されます。

- ほとんどの固体の密度は、1立方センチメートルあたりグラム(g/cm^3)にあります。

- ただし、原子の密度は非常に低く、通常は10^-24 g/cm^^3のオーダーにあります。この密度の大きな違いは、原子がほとんど空間であることを示しています。

4。ガスの特性:

- ガスは、低密度、高圧縮率、簡単に流れる能力などの特性を示します。

- これらの特性は、ガス原子が互いに比較的遠く離れていることを考慮することで説明できます。

- ガス原子間の大きな空の空間により、自由に移動し、より大きなボリュームを占めることができます。

全体として、さまざまな実験的証拠と理論計算は、原子の体積が主に空の空間であり、原子の質量の大部分が小さな原子核に濃縮されていることを示しています。