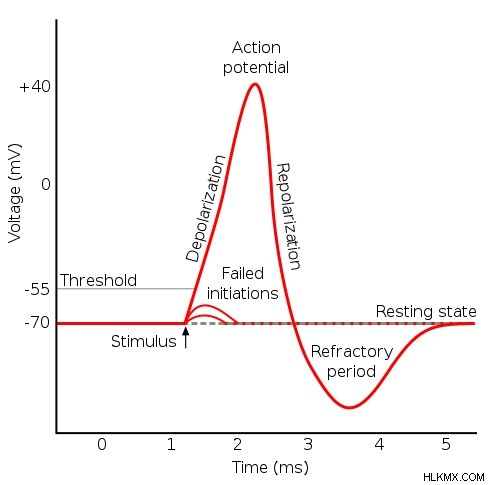

主な違い 絶対不応期と相対不応期の違いは、絶対不応期とは、2 番目の活動電位が絶対に開始されない期間であるのに対し、相対不応期とは、絶対不応期の直後の間隔であるということです。 さらに、別の活動電位の開始は、脱分極のためのより大きな刺激の下でのみ相対不応期中に可能ですが、時間依存性イオンチャネルの位置により絶対不応期が発生します。

絶対不応期と相対不応期は、活動電位の発生後に同時に発生する 2 種類の不応期です。

対象となる主な分野

1. 絶対不応期とは

– 定義、機能、重要性

2. 相対不応期とは

– 定義、機能、重要性

3. 絶対不応期と相対不応期の類似点

– 共通機能の概要

4. 絶対不応期と相対不応期の違いは何ですか

– 主な相違点の比較

主な用語

絶対不応期、活動電位、脱分極、相対不応期、再分極

絶対不応期とは

絶対不応期 (ARP) は、活動電位が発生した直後の時間です。一般に、活動電位の発火直後、ナトリウムチャネルは、活動電位のピークで自発的かつ急速に不活性化される。ただし、ナトリウム チャネルが不活性化されると、すぐに再活性化することはできません。この不活化からの回復は、時間と電圧に依存するプロセスです。さらに、再活性化の完全な回復には、通常、約 4 ~ 5 ミリ秒かかります。ただし、活動電位のピーク後の最初の期間は絶対不応期です。

図 1:不応期

さらに、絶対不応期の間は、どんなに刺激が強くても、第二の活動電位を発火させる方法はありません。絶対不応期が存在する期間は、約1~2ミリ秒である。

相対不応期とは

相対不応期 (RRP) は、2 番目の活動電位の発火が可能な時間です。一般に、相対的不応期には、ナトリウム チャネルが不活性化から回復し始めます。したがって、刺激が十分に強い場合、興奮性膜は 2 番目の活動電位を発生させることができます。ここで、刺激は、興奮性膜が静止しているときに活動電位を発生させることができる刺激よりも強くなければなりません。

さらに、ナトリウム チャネルの完全な回復は、相対不応期の終わりに起こります。しかし、細胞の内側から外側へのカリウムイオンの絶え間ない流れがあります。したがって、あらゆる脱分極化に反対する傾向があります。そのため、相対的不応期に活動電位を発生させるには、より強い刺激が必要です。

絶対不応期と相対不応期の類似点

- 絶対不応期と相対不応期の 2 種類活動電位の後に発生する不応期の。

- さらに、これらは活動電位。

- それらは、興奮状態にかかる時間です。メンブレンは、2 回目の刺激の準備ができています。

- したがって、不応期の主な機能興奮性膜を再分極および過分極することです。

絶対不応期と相対不応期の違い

定義

絶対不応期とは、神経線維の発火直後に、どんなに大きな刺激が加えられても刺激できない期間を指し、相対不応期とは、それより短い期間を指します。部分的な再分極が発生したときの神経線維の発火後、通常よりも大きな刺激が 2 番目の反応を刺激する可能性があります。

発生

絶対不応期が最初に発生し、相対不応期は絶対不応期の後に発生します。

意義

絶対不応期は、ナトリウム チャネルの不活性化と Pk の両方の不活性化によって発生します。 Pk より大きい値 安静期の値は、相対的な不応期に関与しています。

イオン チャネルの動作

絶対不応期には不活性化されたナトリウム チャネルが含まれますが、相対不応期には回復中のナトリウム チャネルと開かれたカリウム チャネルが含まれます。

期間

また、絶対不応期は 1 ~ 2 ミリ秒、相対不応期は 3 ~ 4 ミリ秒程度存在します。

第二の活動電位を発射する

第 2 の活動電位の開始は、絶対不応期中には不可能ですが、相対不応期には、脱分極のためのより大きな刺激の下でのみ、別の活動電位の開始が可能です。 .

結論

絶対不応期は、活動電位の発火直後の最初の期間です。一般に、活動電位のピーク時に、ナトリウム チャネルは不活性化されます。したがって、絶対不応期の間、それは2番目の活動電位を発射することができません.一方、相対不応期は、ナトリウムチャネルの回復を可能にする第2不応期です。この 2 番目の不応期の間、カリウム チャネルは開いたままです。したがって、刺激が、興奮性膜が静止しているときに活動電位を発生させることができる刺激よりも強い場合にのみ、2 番目の活動電位を発生させることができます。したがって、絶対不応期と相対不応期の主な違いは、それらの機能と活動電位を生成する能力です。

参考文献:

1.「不応期 - 神経活動の可能性」。 生理学ウェブ 、ここから入手できます。

画像提供:

1.「アクションポテンシャル」en:User:Chris 73 によるオリジナル、en:User:Diberri による更新、tiZom による SVG への変換 – 自身の作品 (CC BY-SA 3.0)、Commons Wikimedia 経由