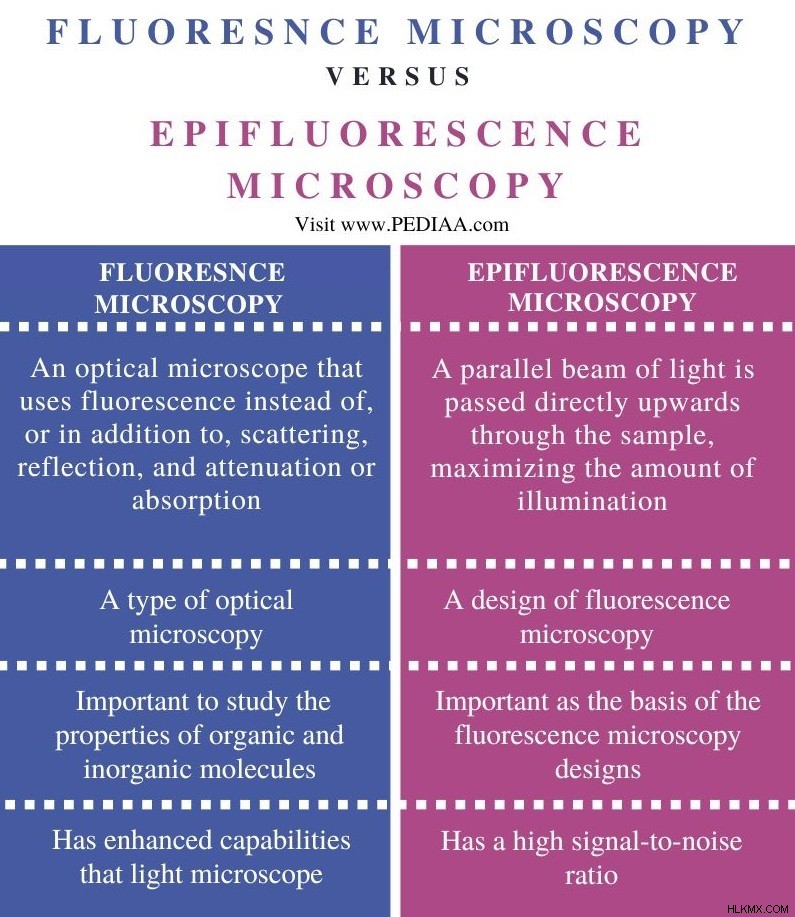

蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の主な違い 蛍光顕微鏡は、可視スペクトルの代わりに蛍光を使用して画像を生成する光学顕微鏡の一種であり、落射蛍光顕微鏡は、フルオロフォアの励起と蛍光の検出が同じ光路を介して発生する蛍光顕微鏡の一種です。 .

蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡は、可視光の代わりに蛍光を使用して標本を可視化する 2 種類の光学顕微鏡です。

対象となる主な分野

- 蛍光顕微鏡とは

- 定義、特徴、重要性

- 落射蛍光顕微鏡とは

- 定義、特徴、重要性

- 蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の類似点

- 共通機能の概要

- 蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の違い

- 主な違いの比較

主な用語

落射蛍光顕微鏡、蛍光顕微鏡

蛍光顕微鏡とは

蛍光顕微鏡は、蛍光を利用して物体を可視化する光学顕微鏡の一種です。さらに重要なことに、蛍光顕微鏡の原理には、蛍光体によって吸収される特定の波長 (または複数の波長) の光を試料に照射することが含まれており、蛍光体はより長い波長の光 (つまり、吸収された光とは異なる色) を放出します。 ).

蛍光顕微鏡のコンポーネント

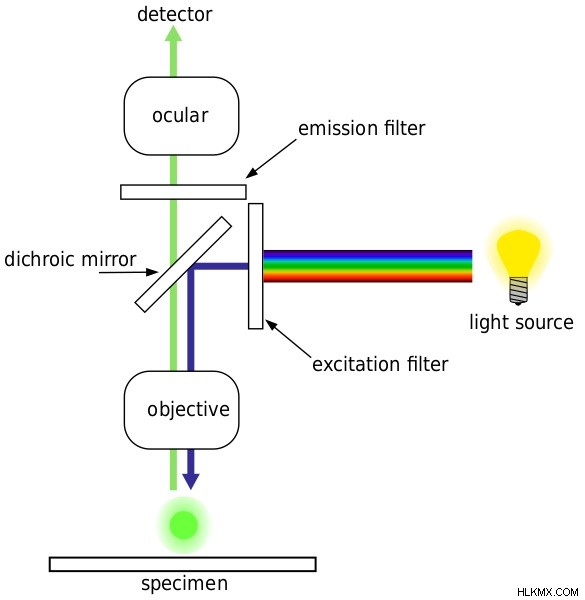

蛍光顕微鏡のコンポーネントは、光源、励起フィルター、ダイクロイック ミラー、発光フィルターです。光源はキセノンアークランプまたは水銀灯です。より高度な形式は、ハイパワー LED とレーザーです。さらに、フィルターとダイクロイック ビームスプリッターは、フルオロフォアのスペクトル励起および発光特性と一致します。照明光の分離は、スペクトル発光フィルターを使用することにより、はるかに弱い発光蛍光から行われます。イメージングとは、一度に 1 つの蛍光体を分散させることであり、複数の色を含む画像は単色の画像を組み合わせることができます。

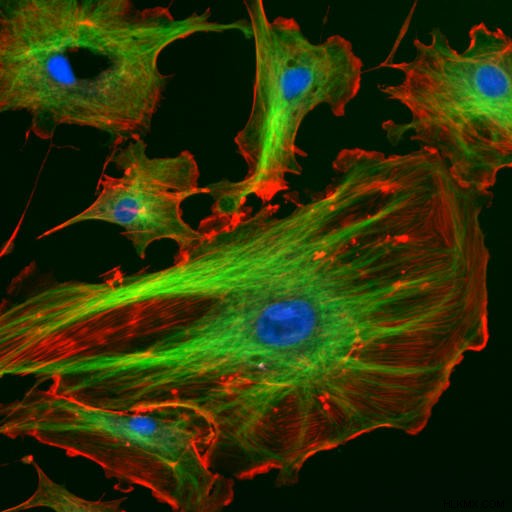

図 1:内皮細胞

さらに、蛍光顕微鏡には、落射蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡、全反射蛍光顕微鏡など、いくつかの種類があります。しかし、使用されている最も一般的な蛍光顕微鏡は落射蛍光顕微鏡です。これらの顕微鏡では、蛍光体の励起と蛍光の検出が同じ光路 (対物レンズ) を介して行われます。また、サンプル内の異なる深さで複数の 2 次元画像を取得して 3 次元構造の再構成を可能にする共焦点顕微鏡などの高度な蛍光顕微鏡設計の基礎でもあります。

落射蛍光顕微鏡とは

落射蛍光顕微鏡は、蛍光体の励起と蛍光の検出が同じ光路 (対物レンズ) を介して行われる光学顕微鏡の一種です。蛍光顕微鏡の大部分、特に生命科学で使用されるものは落射蛍光設計です。ここでは、励起波長の光が対物レンズを通して試料を照らします。同じ対物レンズから、標本が発する蛍光が検出器に集束します。

図 2:落射蛍光顕微鏡

さらに、ダイクロイック ビームスプリッターは波長固有のフィルターとして機能し、蛍光を接眼レンズまたは検出器に透過させますが、残りの励起光は光源に向けて反射します。落射蛍光顕微鏡は使用されている最も一般的な蛍光顕微鏡ですが、ほとんどの励起光が標本を透過するため、落射蛍光顕微鏡の信号対雑音比は高くなります。

蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の類似点

- 蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡は、可視スペクトルの代わりに蛍光を使用する 2 つの顕微鏡設計です。

- 両方の顕微鏡で、標本は、蛍光体によって吸収される特定の波長 (または複数の波長) の光で照らされ、より長い波長の光 (つまり、吸収された光とは異なる色) を放出させます。

蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の違い

定義

蛍光顕微鏡とは、有機または無機物質の特性を研究するために、散乱、反射、減衰または吸収の代わりに、またはそれに加えて蛍光を使用する光学顕微鏡を指し、落射蛍光顕微鏡とは、光の平行ビームが直接上向きに通過することを指します。サンプルを通して、照明の量を最大化します。

タイプ

通常、蛍光顕微鏡は光学顕微鏡の一種であり、落射蛍光顕微鏡は蛍光顕微鏡の設計です。

重要性

蛍光顕微鏡は、有機および無機分子の特性を研究するために重要ですが、落射蛍光顕微鏡は、蛍光顕微鏡設計の基礎として重要です。

意義

蛍光顕微鏡は光学顕微鏡よりも優れた機能を備えていますが、落射蛍光顕微鏡は高い信号対雑音比を備えています。

結論

簡単に言うと、蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡は、可視光の代わりに蛍光を使用して画像を照らす 2 種類の光学顕微鏡です。ただし、蛍光顕微鏡の機能は強化されていますが、落射蛍光顕微鏡の信号対雑音比は高くなります。落射蛍光顕微鏡では、蛍光体の励起と蛍光の検出が同じ光路で行われます。したがって、蛍光顕微鏡と落射蛍光顕微鏡の主な違いは、その顕微鏡設計にあります。

画像提供:

- コモンズ ウィキメディア経由の「FluorescentCells」(パブリック ドメイン)

- 「蛍光フィルター 2008-09-28」R.J. Reynolds Tobacco Company スライド セット – 自身の作品 (CC BY-SA 3.0)、Pixabay 経由