コア コンセプト

このチュートリアルでは、物理的構造が立体障害を通じて有機分子の反応性にどのように影響するかについて学びます .さらに、例を見ていくことで、この概念を視覚化することができます。

他の記事で取り上げるトピック

- 求電子剤

- 求核剤

- 分子幾何学

- 置換反応

語彙

- 求電子剤 - 電子豊富な分子

- 求核剤 - 電子不足の分子

- Steric Strain - 大きな側基の電子反発による分子のポテンシャル エネルギーの増加

立体障害の定義

立体障害は、分子の物理的構造がその反応能力にどのように影響するかを説明するために有機化学で使用されるフレーズです。分子がかさばる場合、つまり水素以外の化合物または基への結合が複数ある場合、別の分子が反応で目的の結合部位を効率的に見つけるのが遅くなるか、妨げられることさえあります。以下の例を見てみましょう!

立体障害の例

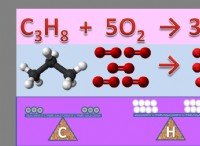

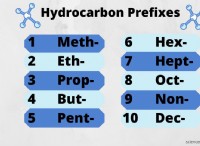

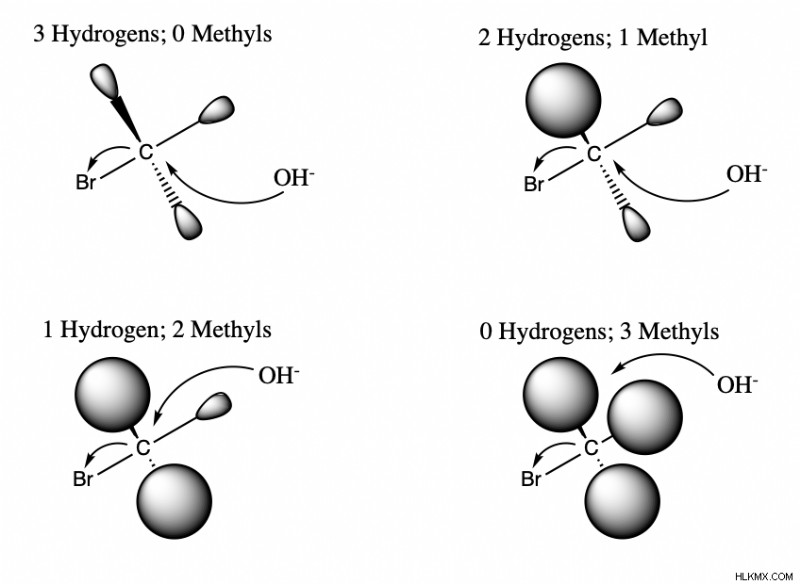

立体障害の影響を確認する簡単な方法は、求核剤と求電子剤の間の反応です。同じ求核剤、H2O を使用し、さらにメチルまたは CH3 を追加することで求電子剤のバルクを変更できます。 グループ。下の図に示すように、メチル基が分子に追加されると、求電子剤との共有結合が形成されるスペースが少なくなります。したがって、立体的な嵩が増加すると、分子がさまざまな反応を実行するのが妨げられる可能性があります。

立体障害の影響

立体ひずみ

分子の最も低いエネルギーの形は、最も自然な構造であるため、通常好まれます。つまり、グループ内の反発や結合間の角度歪みがほとんどまたはまったくないことを意味します。しかし、分子内に互いに近くに複数のかさばるグループがある場合、立体歪みが発生する可能性があります。エネルギーは、グループの電子が互いに反発しているにもかかわらず、結合角を特定の方向に維持するために使用されています.

反応選択性

分子の立体障害は、特定の反応を促進するために使用できます。例えば、置換反応にはSn1とSn2の2種類があります。これらの反応はどちらも単純な分子で実行できます。ただし、Sn1 はかさばる分子で発生する可能性がありますが、Sn2 は「バックサイド攻撃」として知られるメカニズムに対して混雑しすぎているため発生しません。このため、Sn1 反応が必要な場合は、かさ高い分子を使用して、Sn2 反応が起こらないようにすることができます。

さらに読む

- 結合順序と結合長

- 絆エネルギー

- カーボン