ソロフェーズ:

ソロフェーズでは、イナゴは孤独なライフスタイルを示します。それらは広く分散されており、社会的相互作用が最小限に抑えられています。これは、同種に遭遇する可能性を最小限に抑え、共食いのリスクを減らします。この段階では、イナゴは個々の生存、摂食、成長に焦点を当てています。

社交段階:

イナゴの個体群が成長するにつれて、彼らは社交的な段階に入ります。この段階では、イナゴはバンドまたはホッパーバンドとして知られるゆるい集合体を形成し始めます。これらのグループは、モビリティの向上、採餌効率の向上、捕食者に対する保護など、特定の利点を提供します。しかし、密度の増加は、共食いのリスクが高いことももたらします。

共食いの回避:

共食いを避けるために、イナゴは特定の行動と適応を開発しました。重要な戦略の1つは、同種の回避です。イナゴは、特定の個人的なスペースを維持し、互いに直接物理的な接触を避ける傾向があります。彼らは、視力や嗅覚を含むさまざまな感覚の手がかりを使用して、出会いを検出して避けることでこれを達成します。

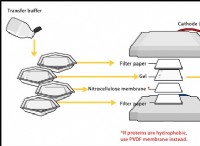

イナゴが採用している別の戦略は、化学シグナルの使用です。イナゴは、他の個人に重要な情報を伝えるフェロモンとして知られる化学的手がかりをリリースします。これらのフェロモンは、抑止力、シグナル伝達危険、または消費に対する不適格性として機能します。これらの化学シグナルを検出して応答することにより、イナゴは行動を調整し、共食いの相互作用を回避できます。

行動的適応:

化学シグナルに加えて、イナゴは共食いを避けるのに役立つ行動的適応を示します。たとえば、多くのイナゴ種は、特定の身体姿勢または動きを示して、積極的な意図を伝えます。これらのシグナルは、他のイナゴへの警告として機能し、潜在的な対立を防ぎ、共食いの出会いの可能性を減らします。

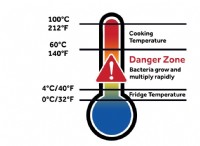

人口密度と食品の可用性:

イナゴにおける共食いのリスクは、人口密度と食物の利用可能性に大きく影響されます。イナゴの個体群が高く、食料資源が不足している場合、生存のための競争は強化され、共食いの行動の可能性が高まります。しかし、食物が豊富な場合、イナゴは共食いの相互作用ではなく、摂食に集中する傾向があります。

結論:

イナゴは、共食いを避けるためのさまざまな戦略を開発し、密集した集団で生き残り、繁栄することを可能にします。ソロと社交の段階、回避行動、化学シグナル、行動的適応などのこれらの戦略は、イナゴが個々の生存と集団の存在の微妙なバランスを維持するのに役立ちます。これらのメカニズムを理解することは、イナゴ集団の複雑なダイナミクスと生態系への影響に関する貴重な洞察を提供します。