1。相変化:

水が凍結すると、液体から固体状態に相変化します。この変換には、主に水分子の配置と結合の変化が含まれます。

2。密度と体積:

氷は液体の水よりも密度が低くなっています。これが氷が水に浮かぶ理由です。氷の分子構造は、空の空間を備えた六角形の格子を作成し、分子をより遠く離れ、液体水のよりコンパクトな配置と比較して密度が低くなります。

3。分子構造 :

液体水では、水分子間の水素結合は柔軟であり、自由に動いて回転できるようにします。対照的に、氷には高度に秩序化された結晶構造があり、そこでは各水分子が隣接する分子との強い水素結合によって所定の位置に保持されます。

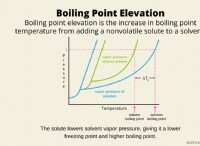

4。熱特性:

氷は、液体の水と比較して比熱容量が低くなっています。これは、液体の水と比較して氷の温度を特定の量だけ上げるためにより多くのエネルギーが必要であることを意味します。

5。表面張力 :

氷の表面張力は、液体の水よりも低いです。表面張力とは、空気との界面で水分子を一緒に保持する力を指します。表面張力のこの違いは、表面上で氷がどのように動作し、他のオブジェクトと相互作用するかに影響します。

6。熱膨張 :

ほとんどの物質とは異なり、氷は凍結点まで冷却すると膨張します。水のこの異常な挙動は、水素結合を伴う六角結晶の形成により発生します。

7。電気伝導率:

氷は、液体の水と比較して電気の導体が貧弱です。氷の順序付けられた構造は、イオンの動きを妨げ、電流を導入する能力を低下させます。

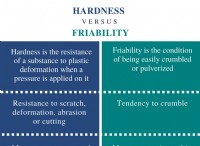

8。圧縮性:

氷は液体水よりも圧縮性が低くなります。氷の硬い水素結合構造は圧縮に抵抗し、圧力下でその体積を減らすことをより困難にします。

9。熱放出(融合の潜熱):

液体水が氷に変わると、融合の潜熱として知られるエネルギーが放出されます。このエネルギーの放出は、水分子が運動エネルギーを失い、氷の結晶構造により秩序化されるために発生します。

凍結するときの水のこれらの物理的変化は、さまざまな自然プロセス、生態系、人間の活動、産業に大きな影響を与えます。これらの変化を理解することは、気候学、極低温、材料科学、工学などの分野にとって重要です。