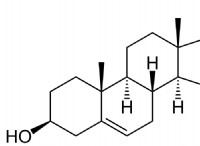

1。核filop症: キヌクリジンは、トリエチルアミンよりも強い求核試薬です。これは、キヌクリジンの窒素原子がトリエチルアミンの窒素原子よりも塩基性であるためです。窒素原子がより基本的になればなるほど、電子のペアをより容易に寄付して新しい結合を形成できます。

2。立体障害: トリエチルアミンは、キヌクリジンよりもかさばる分子です。これは、トリエチルアミンの3つのエチル基が窒素原子の周りにより立体的な障害を引き起こすことを意味します。これにより、窒素原子が塩化イソプロピルと反応することがより困難になります。一方、キヌクリジンは、窒素原子が塩化イソプロピルとより簡単に反応することを可能にする、窒素障害が少ない小分子です。

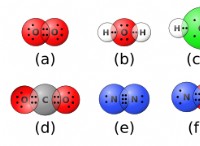

3。溶媒効果: キヌクリジンと塩化イソプロピルとの間の反応は、通常、ジメチルホルムアミド(DMF)などの極性型溶媒で行われます。 DMFは、求核試薬と電気泳動の両方を溶解できるため、この反応に適した溶媒です。反応に干渉しないからです。一方、トリエチルアミンは、極性の溶媒の貧弱な求核試薬です。これは、極性の湿地溶媒分子が塩化イソプロピルのトリエチルアミンと競合し、トリエチルアミン - 塩化イソプロピル複合体の濃度を減らし、反応を遅くするためです。

要約すると、キヌクリジンは、より強い求核試薬であり、立体障害が少なく、反応溶媒により溶解しているため、SN2反応中のトリエチルアミンよりも速く反応します。