初期のメンデル遺伝学(19世紀):

- オーストリアの修道士であるグレゴール・メンデルは、1800年代半ばにエンドウ豆の植物実験を実施し、相続の法則を通じて相続の基本原則を確立しました。

- 彼は、支配的で劣性の特性を特定し、遺伝性情報が離散的な「因子」(後に遺伝子として知られる)で受け継がれることを提案しました。

メンデルの研究と染色体理論の再発見(20世紀初頭):

- メンデルの研究は、20世紀の初めまで、数人の科学者によって再発見されたまで、ほとんど知られていませんでした。

- 遺伝の染色体理論が現れ、遺伝子の挙動を染色体と呼ばれる細胞内の特定の構造に結び付けました。

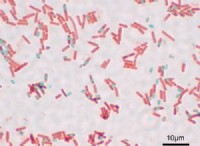

遺伝物質としての DNA(1940年代):

- 1940年代には、一連の実験、特にハーシーチェイズの実験は、DNAが遺伝性情報の運搬と送信の原因となる遺伝物質であることを実証しました。

DNA構造と二重らせん(1953):

- 1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックはDNAの二重らせん構造を提案し、遺伝情報貯蔵の分子基盤の理解に革命をもたらしました。

- この発見は、現代の分子遺伝学の基礎を築きました。

DNAの複製、転写、および翻訳(20世紀半ば):

- 科学者は、DNA複製、転写(DNAからRNAへのDNA)、および翻訳(RNAからタンパク質)に関与するプロセスを解明し、分子生物学の中心的な教義を明らかにしました。

遺伝コードとタンパク質合成(20世紀後半):

- DNAのヌクレオチドの配列がタンパク質のアミノ酸の配列を決定する方法を指定する遺伝コードは、20世紀後半に解読されました。

- 遺伝子発現とタンパク質合成の理解により、細胞内で遺伝情報がどのように利用されるかについての知識が大幅に拡大しました。

ヒトゲノムプロジェクトおよび遺伝学時代(20世紀後半から21世紀初頭):

- 2003年に完了したヒトゲノムプロジェクトは、ヒトゲノム全体を順守し、遺伝子構造の包括的なマップを提供しました。

- この時代は、個別化医療、遺伝子検査、および遺伝的疾患とバリエーションに関する新しい洞察を導きました。

エピジェネティクスと遺伝子調節(進行中):

- 近年、エピジェネティクスの分野は目立つようになり、基礎となるDNA配列の変化なしに遺伝子を調節および修正する方法を探りました。

ゲノム編集および遺伝子療法(進行中):

- CRISPR-CAS9などのゲノム編集技術の進歩により、遺伝子の正確な修飾が可能になり、遺伝子療法や遺伝子介入の可能性が開かれています。

DNAと遺伝性特性の理解は、メンデル遺伝学の基本原則から、遺伝子の発現と調節の複雑なメカニズムまで、一貫して拡大しています。継続的な研究と技術の進歩は、遺伝学の分野における知識と能力を再構築し続けています。