同素体は、単一の化学元素の異なる構造形態として定義されます。これらの形態は、原子が互いに結合するさまざまな方法から生じます。

スウェーデンの化学者 Jöns Jakob Berzelius は、1841 年に同素体の概念を提案しました。「同素体」という言葉は、ギリシャ語の allotropia に由来します。 、これは「可変性」を意味します。

同素体とは何か、どのように形成されるのか

要素は、温度、圧力、さらには光への露出の変化に応じて、ある同素体から別の同素体に変化します。同素体はしばしば自然に形成されます。通常、溶液または溶融物から結晶化する最初の固体同素体は、最も安定性が低いものです。この現象は、オストワルドの規則またはオストワルドのステップ規則と呼ばれます。

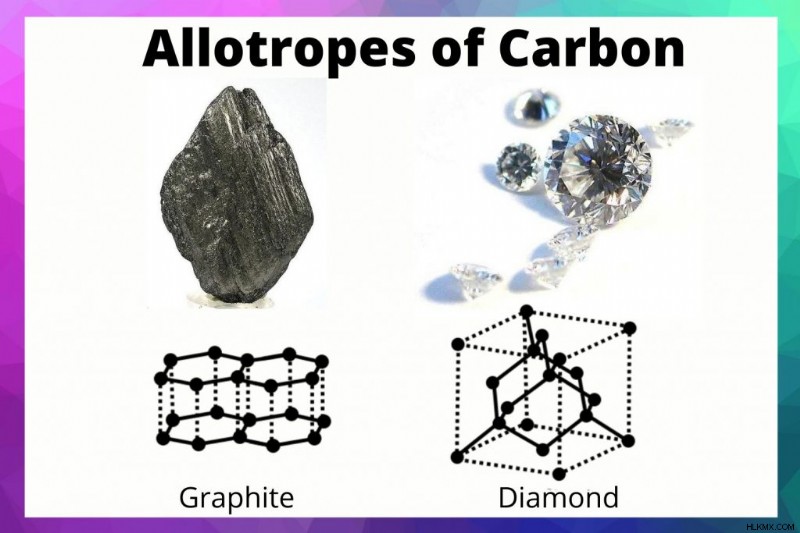

同素体は、互いに異なる物理的および化学的性質を持っています。たとえば、ダイヤモンドとグラファイト (炭素の 2 つの同素体) は、外観、硬度、融点、沸点、反応性が異なります。

一部の元素の同素体は、分子式が異なります。フォームの例、酸素 (O2 ) とオゾン (O3 ) 固相、液相、気相で別々の同素体として存在します。一部の元素は、固相に複数の同素体を持ちますが、液体と気体の形は 1 つです。他のものは液体と気体の同素体を持っています.

同素体の例

ほとんどの (おそらくすべての) 元素には同素体があります。同素体が最も多い元素は、複数の酸化状態を持つ元素です。非金属は色を表示する傾向があるため、非金属の同素体は最も広く認識されています。しかし、半金属と金属も同素体を形成します。

以下は、さまざまな元素の同素体の例です。研究者は常に新しい同素体、特に高圧下で形成される同素体を発見していることを覚えておいてください。

炭素同素体

- ダイヤモンド – 四面体格子

- グラファイト – 六角格子のシート

- グラフェン – 二次元ハニカム格子

- アモルファスカーボン – 非晶質

- ロンズデーライトまたは六角形のダイヤモンド

- フラーレン

- ナノチューブル

リン同素体

- 白リン – 結晶四リン (P4 )

- 赤リン

- 紫リン – 単斜晶

- 緋色のリン

- 黒リン

- 二リン – ガス状 P2

酸素同素体

- 酸素分子 (O2 ) – 無色の気体、淡い青色の液体、固体

- オゾン (O3 ) – 淡い青色の気体、青色の液体、および固体

- 四酸素 (O4 ) – 淡いブルーからピンク

- オクタオキシゲン (O8 ) – 赤い結晶

- δ相 – オレンジ色

- ε相 – 黒

- 金属 - 非常に高い圧力で形成

ヒ素同素体

- 黄色ヒ素 – 分子非金属 As4

- 灰色ヒ素 – 高分子 As (半金属)

- 黒ヒ素 – 分子状で非金属

スズの同素体

- α-スズまたは灰色スズ – スズペストとも呼ばれます。ダイヤモンド立方晶

- β錫または白色錫

- γ-スズ – 体心正方晶

- σ-Sn – 体心立方晶

鉄の同素体

- α-Fe またはフェライト – 体心立方晶

- γ-鉄またはオーステニン – 面心立方

- δ-鉄 – 体心立方

- ε-鉄またはヘキサフェラム – 六方最密充填

同素体 vs 多型

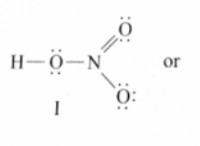

同素性とは、純粋な化学元素のさまざまな形態を指します。多形性とは、分子のさまざまな形状を指します。パッキング多形は、分子が異なる結晶構造を示す場合です。配座多型とは、異性化を含む、同じ分子の異なる配座異性体を指します。

多形性は、CrO2 などの二元金属酸化物で一般的です 、Fe2 O3 、および Al2 O3 .異なる形式はフェーズと呼ばれ、通常、それらを区別するためにギリシャ文字が使用されます。たとえば、CrO2 正方晶のα相と斜方晶のβ相があります。

医薬品では多型が一般的です。多くの場合、多形体では溶解度と治療効果が大きく異なるため、規制当局の承認は単一の形態に対して行われる傾向があります。

O2 の場合、酸素の同素体の 2 つ そしてO3 、最初に認識されました。オストワルドは、同素体を多型の特殊なケースと見なしました。しかし、ほとんどの化学者は、さまざまな元素の形を同素体と呼び、さまざまな分子の形を多形と呼んでいます。技術的には、酸素分子 (O2 ) とオゾン (O3 ) は、同素体と多形体の両方です。

参考文献

- IUPAC (1997)。 "同素体"。 化学用語集 (第2版)(「ゴールドブック」)。 doi:10.1351/goldbook.A00243

- Jensen, W. B. (2006). 「用語同素体の起源」。 J.化学。教育 . 83 (6):838–39. doi:10.1021/ed083p838

- Threlfall, T. (2003). 「オストワルドの法則の構造的および熱力学的説明」。 有機プロセスの研究開発 . 7 (6):1017–1027。 doi:10.1021/op030026l